取消Windows 7开机密码登录涉及系统安全机制调整与用户权限管理,需综合考虑操作便捷性、数据安全性及系统稳定性。以下从八个维度展开分析,涵盖技术原理、操作流程及风险评估,并通过对比表格呈现不同方法的核心差异。

一、控制面板用户账户管理

操作流程与权限验证

通过控制面板进入用户账户管理界面,选择需取消密码的账户,点击“删除密码”并确认。此方法需具备管理员权限,且仅适用于本地账户。若存在域账户或组策略限制,需先解除相关策略绑定。

- 路径:控制面板 → 用户账户 → 管理账户 → 删除密码

- 适用场景:普通本地账户快速解锁

- 局限性:无法跳过登录界面(仍需点击用户名)

二、Netplwiz程序隐身登录

绕过密码输入框的底层逻辑

通过运行“Netplwiz.exe”调出高级用户管理界面,取消“用户必须输入用户名和密码”选项。此操作会禁用欢迎屏幕密码验证,但保留账户切换功能,适合追求极简登录的用户。

| 对比维度 | 控制面板法 | Netplwiz法 |

|---|---|---|

| 操作步骤复杂度 | 3步(含UAC确认) | 2步(直接勾选) |

| 风险等级 | 低(仅影响本地账户) | 中(可能暴露多用户环境) |

| 适用场景 | 单用户快速解锁 | 多账户共享设备 |

三、安全策略组策略编辑器

本地组策略的深度配置

通过输入“gpedit.msc”打开组策略编辑器,定位至“安全选项”下的“账户: 使用空密码的本地账户”策略。此方法可强制允许空密码登录,但需配合禁用密码复杂度要求(否则仍可能触发提示)。

- 生效范围:影响所有本地账户

- 关联设置:需同步关闭“密码长度最小值”策略

- 风险提示:可能降低域接入设备的安全性

四、注册表键值直接修改

系统底层参数的手动调整

定位注册表路径“HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesNetwork”,修改或删除“NoDefaultUser”键值。此操作需谨慎,错误修改可能导致登录异常。

| 核心参数 | 注册表法 | 组策略法 |

|---|---|---|

| 技术门槛 | 高(需熟悉注册表结构) | 中(图形化界面操作) |

| 恢复难度 | 需手动重建键值 | 可通过策略重置 |

| 兼容性 | 可能与部分安全软件冲突 | 依赖组策略模板版本 |

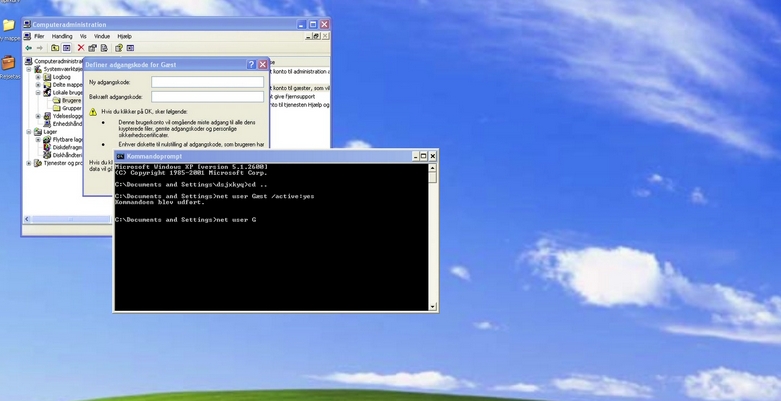

五、批处理脚本自动化

命令行工具的批量应用

编写批处理文件调用“net user”命令,例如“net user 用户名 /password ""”可清空指定账户密码。结合VBS脚本可实现隐藏执行,但需注意系统防护软件可能拦截此类行为。

- 优势:适合远程部署或多机批量操作

- 缺陷:无法绕过登录界面(仍需选择用户)

- 扩展应用:可集成至启动脚本实现自动登录

六、第三方工具辅助

专用软件的功能与风险

工具如“PCUnlocker”或“Ophcrack”可暴力破解或重置密码,但属于非官方支持方案。此类工具可能携带恶意代码,建议仅在可信赖来源下载并配合杀毒软件使用。

| 工具类型 | 成功率 | 安全性 | 适用对象 |

|---|---|---|---|

| 密码清除类 | 高(需管理员权限) | 低(可能修改系统文件) | 遗忘密码的紧急恢复 |

| 暴力破解类 | 视密码复杂度而定 | 极低(易被安全软件拦截) | 简单密码场景 |

| 系统修复类 | 中等(依赖PE环境) | 较高(官方工具为主) | 系统故障导致密码丢失 |

七、BIOS/UEFI设置绕过系统验证

硬件层与系统层的联动逻辑

通过禁用BIOS/UEFI中的“Secure Boot”或设置密码提示为空,可间接绕过部分登录验证。但此方法仅对未启用BitLocker等磁盘加密的系统有效,且可能影响其他安全功能。

- 操作入口:开机时进入固件设置界面

- 关联影响:可能降低硬盘加密保护强度

- 适用限制:仅针对特定品牌主板有效

八、账户类型转换与权限重构

管理员与标准账户的权限博弈

将管理员账户降级为标准用户,并新建无密码管理员账户,可通过权限转移实现免密登录。此方法需配合“Ctrl+Alt+Delete”组合键跳过选择界面,但操作复杂度较高。

例如:原管理员账户“Admin”转为标准用户,新建“Guest”账户并赋予管理员权限,重启后系统默认以“Guest”身份登录。

取消Win7开机密码需权衡便利性与安全性。控制面板与Netplwiz适合普通用户快速操作,而注册表、组策略更适合深度定制。第三方工具风险较高,建议作为最后选择。无论采用何种方法,均需注意以下几点:

- 数据备份优先:操作前通过镜像或云存储备份重要文件,防止误操作导致系统崩溃。

- 多账户隔离:保留至少一个带密码的管理员账户,用于后续系统维护。

- 网络环境评估:若设备连接公共网络,免密登录可能遭受远程攻击。

最终,取消开机密码的本质是调整系统信任边界,用户需根据自身使用场景(如家庭单机、办公共享)选择最优方案。建议在公共场所或敏感环境中保留密码防护,而在可控的私有设备上适度放宽限制。

发表评论