Win7作为微软经典操作系统,其隐私设置功能在设计初期更侧重基础防护而非深度控制。相较于现代操作系统,Win7的隐私管理依赖传统控制面板与本地化配置,缺乏云端同步和动态权限管理机制。用户需通过分散的系统设置面板逐项调整,涉及账户权限、网络共享、浏览器数据等多个维度。值得注意的是,Win7默认采用"最小化干预"策略,许多敏感权限(如位置服务、诊断数据)未被系统级管控,导致第三方软件可能绕过用户设置收集信息。这种设计虽降低普通用户操作门槛,但也增加了隐私泄露风险,尤其在面对老旧软件或恶意程序时。此外,Win7的本地账户体系与简易文件权限机制,虽能阻挡网络层面的攻击,但对物理设备访问者的隐私保护存在明显短板。

一、控制面板路径与核心设置项

Win7隐私设置主要通过「控制面板」集中管理,路径为:控制面板→查看方式→类别→外观和个性化→文件夹选项。核心隐私相关设置分散于以下模块:

| 设置类别 | 具体路径 | 主要功能 |

|---|---|---|

| 常规隐私 | 控制面板用户账户和家庭安全更改账户设置 | 管理文件加密、密码保护 |

| 网络隐私 | 控制面板网络和共享中心高级设置 | 配置共享权限、网络发现 |

| 浏览器隐私 | IE属性→隐私 tab | Cookie管理、弹出窗口阻止 |

该架构暴露两大问题:一是缺乏统一隐私入口,二是浏览器隐私依赖IE内核特性。对比Windows 10的「隐私」面板,Win7的碎片化设置显著增加用户学习成本。

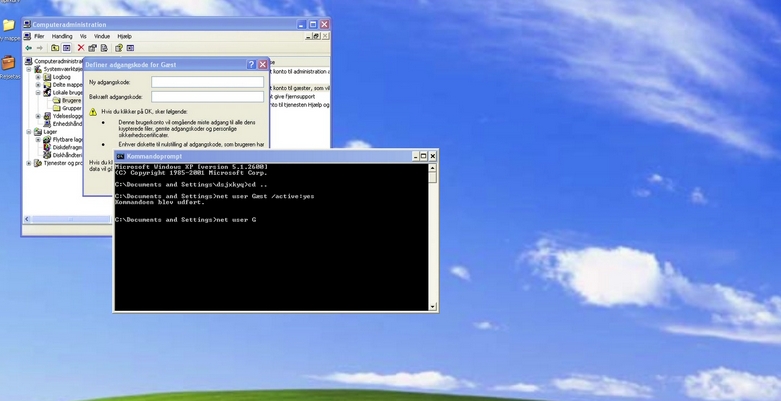

二、本地账户与文件权限体系

Win7采用经典NTFS文件系统权限模型,通过用户组策略实现资源隔离。本地账户隐私保护体现在:

| 权限类型 | 作用范围 | 默认策略 |

|---|---|---|

| 文件夹加密 | 文档/音乐等个人目录 | 需手动启用EFS加密 |

| 共享权限 | 网络访问的文件夹 | 默认关闭共享 |

| 来宾账户 | 临时用户访问权限 | 默认禁用且无文件访问权 |

该系统虽能有效防御远程入侵,但对本地物理访问者缺乏防护。例如,未登录状态下他人可通过安全模式绕过密码获取文件,此漏洞在公共设备场景尤为危险。

三、浏览器隐私管理局限

IE浏览器作为Win7默认内核,其隐私设置仅覆盖基础功能:

| 设置项 | 功能描述 | 实际效果 |

|---|---|---|

| Cookie阻止 | 按域名筛选存储 | 无法拦截第三方跟踪Cookie |

| InPrivate模式 | 临时会话无痕浏览 | 仍记录基础访问日志 |

| 弹出窗口过滤 | 屏蔽非用户触发窗口 | 可被广告脚本绕过 |

相较于现代浏览器的反指纹追踪、沙盒隔离技术,IE的防护手段已严重滞后。更关键的是,Win7时代尚未普及HTTPS加密,网络传输数据易被中间人窃取。

四、第三方软件权限渗透风险

Win7对软件权限的管理存在结构性缺陷:

| 权限类型 | 系统控制力 | 典型风险场景 |

|---|---|---|

| 注册表写入 | 仅提示UAC确认 | 恶意软件可篡改系统配置 |

| 开机启动项 | 需手动管理msconfig | 捆绑软件常驻后台上传数据 |

| 网络访问权 | 防火墙规则复杂 | P2P软件易暴露本地IP |

由于缺乏运行时权限控制(如安卓式授权弹窗),用户安装软件时往往被迫接受过度权限申请。更严重的是,Win7的自动播放功能默认开启,使得U盘病毒可绕过防护直接执行。

五、网络隐私暴露面分析

Win7的网络隐私风险集中在以下环节:

| 风险场景 | 系统防护措施 | 潜在威胁 |

|---|---|---|

| 公共网络连接 | 网络发现开关 | 未加密文件共享易被嗅探 |

| 远程桌面协议 | 需手动关闭3389端口 | 默认暴露RDP服务|

| 家庭组共享 | 依赖简单密码保护 | 局域网内可横向移动

值得注意的是,Win7的HomeGroup功能虽方便设备互联,但其基于弱认证机制,攻击者可通过社会工程学轻易突破。此外,系统默认启用Internet连接共享,存在WiFi热点被恶意利用的风险。

六、诊断数据与系统日志追踪

Win7的诊断数据收集策略如下:

| 数据类型 | 采集目的 | 用户控制权 |

|---|---|---|

| 错误报告 | 崩溃分析优化 | 可关闭但默认开启 |

| 性能计数器 | 系统资源监控 | 无可视化配置界面 |

| 事件日志 | 操作审计追踪 | 需专业工具查看 |

相较于Windows 10的诊断数据查看器,Win7的用户难以直观管理这些信息。更关键的是,系统日志默认记录登录事件和硬件变更,在多人共用设备时可能泄露使用习惯。

七、组策略与高级设置扩展

通过输入gpedit.msc调取本地组策略编辑器,可解锁隐藏设置:

| 策略路径 | 调控项目 | 隐私关联度 |

|---|---|---|

| 计算机配置→管理模板→Windows组件 | 禁用设备驱动程序回滚 | 防止驱动级数据窃取|

| 用户配置→管理模板→控制面板 | 隐藏安全中心通知 | 避免安全警报骚扰|

| 计算机配置→策略→用户权利指派 | 关闭远程协助 | 阻断外部桌面控制

该功能主要面向企业环境,普通用户认知门槛较高。例如,不允许保存凭据策略虽能防域账户泄露,但会破坏家庭网络的便利性,体现功能设计与个人隐私需求的脱节。

八、多平台隐私管理对比分析

将Win7与同期其他系统对比可见显著差异:

| 操作系统 | 隐私控制面板 | 权限粒度 | 数据自主权 |

|---|---|---|---|

| Windows 7 | 分散式设置 | 文件/账户级别 | 依赖手动配置 |

| macOS (10.7) | 安全与隐私系统偏好 | 应用行为监控 | 沙盒强制隔离|

| Ubuntu 12.04 | 隐私设置工具 | 摄像头/麦克风独立控制开源审计保障 |

Linux系通过AppArmor实现细粒度权限控制,而macOS则整合硬件级安全模块,两者均超越Win7的纯软件防护体系。这种差距在2010年代后期随着Windows Privacy Dashboard的推出才逐渐缩小。

经过对Win7隐私设置体系的全面剖析,可见其在特定历史阶段的合理性与局限性并存。该系统通过账户隔离、文件加密等基础功能构建了初级防护网,但缺乏动态威胁感知和用户行为分析能力。相较于现代操作系统,其最大短板在于权限管理的被动性——用户需主动防御而非系统智能预警。在物联网设备普及的今天,这种静态防护模式已难以应对复杂的隐私攻击链。值得注意的是,Win7的机械式隐私设计反而培养了用户的基础安全意识,如定期清理Cookie、禁用Guest账户等习惯,这些经验在迁移到新系统时仍具价值。未来操作系统应借鉴Win7的模块化思路,同时融合实时监控、风险评级等智能化功能,在易用性与安全性间找到新平衡点。对于仍在使用Win7的特殊场景(如工业控制系统),建议通过虚拟化技术隔离敏感数据,并严格限制网络连接权限,以弥补系统级隐私防护的不足。

发表评论