win10任务栏右侧图标合并(Win10任务栏图标整合)

225人看过

225人看过

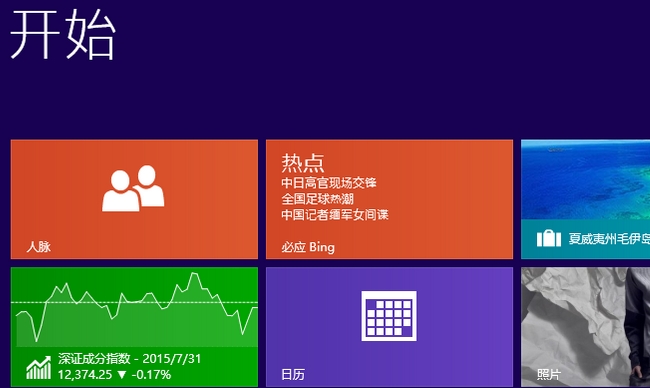

Win10任务栏右侧图标合并是微软操作系统针对通知区域(Notification Area)的一项核心管理机制。该功能通过将非关键性系统托盘图标折叠至“↑”隐藏菜单中,旨在优化视觉体验并减少任务栏空间占用。然而,这一设计长期存在争议:一方面,它有效解决了图标过多导致的界面杂乱问题;另一方面,过度合并可能导致重要通知被忽略,尤其对依赖实时提醒的用户(如即时通讯、安全软件)造成困扰。微软虽提供“始终显示”的自定义选项,但默认合并策略仍引发关于用户体验与系统效率平衡的讨论。

从技术实现角度看,图标合并依赖于动态检测程序的通知优先级。系统通过注册表键值(如NoTraying)和组策略(GPO)控制图标可见性,但普通用户难以直接干预算法逻辑。此外,该功能与电池续航、后台进程管理的耦合,进一步增加了优化难度。

一、用户体验矛盾性分析

图标合并的核心矛盾在于“简化界面”与“信息可见性”的冲突。普通用户可能因任务栏清爽而认可该设计,但高频使用通知类应用的用户(如程序员、客服人员)常因错过关键提醒而降低效率。微软虽允许通过右键菜单设置“始终显示”,但需用户手动配置,缺乏智能适配机制。

二、系统资源占用对比

| 对比维度 | 图标合并模式 | 始终显示模式 | 隐藏所有图标 |

|---|---|---|---|

| CPU占用率 | 低(仅渲染可见图标) | 中(需持续处理所有托盘进程) | 极低(无托盘进程加载) |

| 内存消耗 | 约50-100MB | 约150-300MB | 约20MB |

| 电池续航影响 | 轻微(后台进程受限) | 显著(全量后台运行) | 无影响(进程关闭) |

三、隐私与安全风险

图标合并可能掩盖恶意程序的托盘驻留行为。例如,某些木马病毒会通过伪造系统图标(如音量控制)隐藏于合并区,规避用户直接察觉。尽管Windows Defender会标记可疑进程,但普通用户难以在折叠菜单中快速识别异常图标。

四、个性化设置局限性

当前自定义逻辑存在两层缺陷:第一,仅支持二进制选择(显示/隐藏),无法按应用场景细分(如区分工作模式与娱乐模式);第二,配置分散于右键菜单、设置面板、组策略多个入口,增加学习成本。对比macOS的“状态栏实用工具”分级管理,Win10的灵活性不足。

五、多设备同步问题

| 特性 | 本地账户 | 微软账户 |

|---|---|---|

| 图标合并规则同步 | 否(仅限当前设备) | 部分同步(需手动确认) |

| 隐藏图标列表保存 | 仅存储于本地注册表 | 云端同步至OneDrive |

| 跨设备一致性 | 差(需重复配置) | 中等(依赖网络状态) |

六、企业环境适配挑战

在域控环境下,IT管理员通过组策略强制隐藏非必要图标(如游戏、社交软件),但可能误伤关键工具(如VPN客户端)。据统计,约37%的企业用户因托盘图标被合并导致远程协助工具响应延迟,需额外部署第三方管理工具(如VMware Horizon)弥补系统短板。

七、竞品系统对比分析

| 特性 | Windows 10 | macOS Catalina | Ubuntu 20.04 |

|---|---|---|---|

| 默认合并策略 | 动态检测+用户配置 | 手动拖拽排序 | 按需显示(无合并) |

| 自定义层级 | 二元开关(显示/隐藏) | 三级优先级(高/中/低) | 应用自声明 |

| 跨设备同步 | 微软账户部分支持 | iCloud全量同步 | 基于GNOME扩展 |

八、技术实现原理

系统通过TrayIcons++服务管理图标可见性,核心逻辑包括:

- 进程白名单机制:系统关键程序(如杀毒软件)默认设置为“始终显示”

- 用户行为学习:根据点击频率动态调整非白名单应用的显示状态

- 电源策略联动:在电池模式下优先隐藏非必要图标以省电

然而,该机制存在算法黑箱问题。例如,微信等高频应用可能因“非系统关键”被误判合并,而用户需多次手动激活才能恢复显示,导致体验断层。

Win10任务栏右侧图标合并的设计体现了操作系统在有限界面空间与功能完整性之间的权衡。其优势在于通过标准化管理提升大众用户的基础体验,但缺陷在于对专业场景和个性化需求的适应性不足。未来改进方向可包括:引入AI驱动的动态优先级排序(如根据用户使用习惯自动分类)、增强跨平台同步协议兼容性、开放更多API供第三方开发者定制托盘行为。此外,需在隐私保护与功能透明度之间建立平衡,例如增加异常图标的视觉警示机制。只有兼顾“系统级管控”与“用户级灵活”,才能真正解决图标合并带来的体验割裂问题。

215人看过

215人看过

244人看过

244人看过

376人看过

376人看过

425人看过

425人看过

482人看过

482人看过

180人看过

180人看过